徐瑞霞近照

徐瑞霞(前排右一)和队友

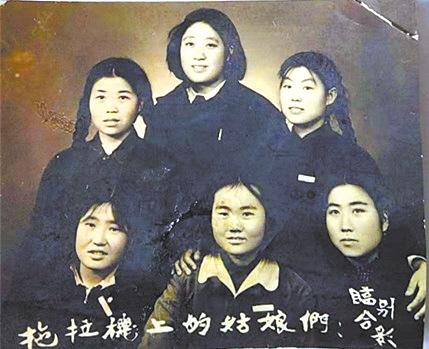

徐瑞霞(前排右一)和队友

上世纪七十年代初,号称“天下第一团”的河南省太康县道情剧团有一出现代戏《前进路上》享誉全国,主人公女知青王春霞的唱词“火红的太阳当空照”更是脍炙人口,其中“眼望着拖拉机突突欢跑,按不住我胸中阵阵波涛。恨不能一步跨进驾驶舱,犁呀犁三天,耙呀耙三夜,犁三天耙三夜不显疲劳”,唱出了当时人们对拖拉机手的向往之情。

时间再往前追溯20年。上世纪五十年代初,在黄泛区农场就有一批女拖拉机手,她们驾驶着拖拉机在田野里奔跑,成为当时农场一道亮丽的风景,周围的农民跑很远的路到农场来看女拖拉机手开车犁地。徐瑞霞就是这些女拖拉机手中最早的一员。

徐瑞霞,1936年11月出生于河南省通许县朱砂镇许屯村。1951年,她在开封省立第二中学读初中三年级。沐浴着新中国的朝霞,徐瑞霞对新世界、新生活充满了憧憬。

4月的一天,一个消息在校园里迅速传开——“刚成立的黄泛区农场到开封招收拖拉机学员啦!”听到这个消息,徐瑞霞的心动了。

“楼上楼下,电灯电话,洋犁子洋耙,点灯不用油,犁地不用牛”,这是当时人们对美好生活的向往。许多人没有见过拖拉机,而徐瑞霞也是不久前才在报纸上看过对新中国第一个女拖拉机手梁军的报道,她也向往着能像梁军一样成为女拖拉机手。如今,机会终于来了,于是她就和几个要好的同学一起到黄泛区农场驻开封招生办报了名。

5月10日,报考的500多名同学在开封市立第二小学进行了文化考试。5月15日发榜,此次共录取68名学员,其中15名女生,徐瑞霞很荣幸地成为其中一员。

5月25日8时,被录取的68名学员在黄泛区农场驻开封招生办集合。他们先坐火车到漯河,而后步行到沙河码头,再转乘木帆船走水路,直到傍晚时分才到达黄泛区农场第二机耕站驻地,在帐篷里度过了到农场后的第一个夜晚。

第二天起来一看,他们才发现帐篷周围是一眼望不到边际的荒草,有的地方草深没人,有的地方是黄河水冲后沉淀下的沙岭、水坑,荒无人烟,没有生机,徐瑞霞不禁有些失望。

农场的领导告诉学员们,黄泛区农场位于西华、扶沟两县境内,是1938年6月黄河花园口决堤后受灾最严重的地方。从1938年6月9日黄河花园口决堤,到1947年3月15日花园口堵口工程实现合龙, 黄水在这里持续泛滥了8年零9个月。

黄泛区农场是1951年1月建立,当时共有6个机耕站,15名女生全部分在了第一机耕站,距离西华县城有20多里。第一机耕站有十几间土坯墙的草房,徐瑞霞她们就住进了这些草房。

困难接踵而至。第一机耕站是沙地,打不成井,只得就地挖个深坑,待水渗出来后,再取出加白矾沉淀,几小时后才能饮用。风起沙扬,人们往往是“晴天一身土,雨天一身泥”。就把青春献给这个偏僻、荒凉的地方吗?徐瑞霞在心里一遍遍地问自己。但想想女拖拉机手梁军,她能在天寒地冻的东北荒原上驾驶拖拉机垦荒,在艰难困苦的条件下战天斗地,自己为什么就不能在黄泛区工作呢?黄泛区的条件至少比东北要强得多,单说气候就比冰天雪地的东北好。于是徐瑞霞暗下决心,既然选择了这条路,那就要坚定地走下去,决不退缩,决不当逃兵!

徐瑞霞她们每天和男学员们一样上午参加拖拉机理论学习,下午进行实践,对拖拉机进行拆卸、安装、组合,每天身上都是油乎乎的。起初,徐瑞霞不适应煤油、汽油的气味,常常头晕、呕吐,十分难受。但拖拉机是离不开煤油、汽油的,她只有咬着牙坚持。时间久了,她也就慢慢适应了。

拖拉机手当时是令人向往的职业,但其中的艰辛也是难以想象的。有时为了抢季节、争进度,徐瑞霞他们常常加班加点连轴转。记得有一次为抢耕、抢种,徐瑞霞曾两天两夜没合眼。待完成任务回到宿舍,她不吃不喝竟一下子睡了近20个小时。当时领导也害怕了,赶快派人把徐瑞霞叫醒。徐瑞霞醒后还问人们:“天还没亮叫我干啥?”惹得周围同志们哄堂大笑。农场初建,他们从来没有正规的休息日,大多是“雨休”,也就是下雨天无法露天作业时才休息,有时工作不忙了视情况也放一天或半天假。

1953年4月,徐瑞霞的好姐妹张秀荣代表黄泛区农场的女拖拉机手参加了全国第二次妇女代表大会,见到了毛主席、周总理和朱总司令,并代表新中国的女拖拉机手在大会上发言。1954年11月,张秀荣又参加了世界农村青年代表大会。张秀荣的光荣,也是徐瑞霞这些女拖拉机手的光荣,她们驾驶起拖拉机更是神彩飞扬。一有空闲,她们就唱起心爱的《女拖拉机手之歌》:“天亮了,太阳升,露水亮晶晶。你看那田间的女英雄,开着那铁牛在田野里劳动。哎哟,哎哟,你轻轻地开吧,开过荒山,开过平原,开过森林,开过沙滩,把我们年轻的祖国,播下那幸福的籽种。”

几十年过去了,徐瑞霞还能记得当时女拖拉机手这些好姐妹的名字。她们是张秀荣、杨国莲、付红珍、王宝珍、李兆芝、孙义军、梁启、雷凤英、唐美容、夏爱莲、闫纪荃、张继青、李爱菊、马爱梅、邢玉梅。

徐瑞霞他们这批学员,1951年5月进场时待遇是每月55分(约合10.50元),从9月开始,被定为二级拖拉机学员,工资调整为22元整。1953年9月,农场对全场的拖拉机学员进行晋级考核、评审。继徐瑞霞他们这批学员外,农场后来又招收了10多名学员。这次参加考核的大约有80多人。考试分3项内容:一是机械理论笔试;二是实际操作、故障排除等适用技术;三是评议政治思想、劳动态度及平时表现。考评过后,对3项考试皆优秀者,再进行理论和实践的越级考试,合格者晋升为三级拖拉机驾驶员。最后越级晋升的有30多人,女同志仅有4人,徐瑞霞是其中之一。

1954年10月,为庆祝新中国成立5周年,苏联政府赠送我国一批农业机械,可以装备一个两万公顷(30万亩)土地的大型谷物农场。1954年11月7日,国务院通过了《关于建立国营友谊农场的决定》,友谊农场场址设在黑龙江省集贤县东的三道岗地区。农垦部立即从全国早期建立的大型国营农场中抽调骨干人员到北大荒参加友谊农场的建设。黄泛区农场第一批选派了10人,徐瑞霞和她热恋中的男友徐庆生被双双选上,于1954年11月24日奔赴千里冰封的北大荒,这一去就是31年。

徐瑞霞在北大荒先后任友谊农场五分场拖拉机手、六分场机务队副队长、七分场机务队长、七分场机务技师、友谊农场技校教务室副主任、友谊农场修配厂工程师等;1961年当选为乡、县人大代表和县人大委员;1983年7月加入中国共产党。徐瑞霞由于常年拼命工作,积劳成疾,后来患上了严重的风湿性关节炎,身体状况不适应在高寒地区继续工作。在组织的关怀帮助下,1985年4月,徐瑞霞和丈夫徐庆生调回河南郑州,分别在郑州市农机研究所、郑州市农机局任工程师,继续在农机战线工作。

1992年11月,徐瑞霞退休后,自学书法、绘画,每天依旧是忙忙碌碌。现在的徐瑞霞满头白发、慈眉善目,脸上堆满幸福的微笑,虽然走路已有些蹒跚,但一说起70年前在黄泛区农场开拖拉机的事,眼中立即闪烁出快乐的光芒。提起各种农机具,她像熟悉自己的孩子一样如数家珍。与徐瑞霞交谈,总能让人不自觉地想起那首经典歌曲:“革命人永远是年轻,他好比大松树冬夏常青,他不怕风吹雨打 ,他不怕天寒地冻,他不摇也不动 ,永远挺立在山巅……”